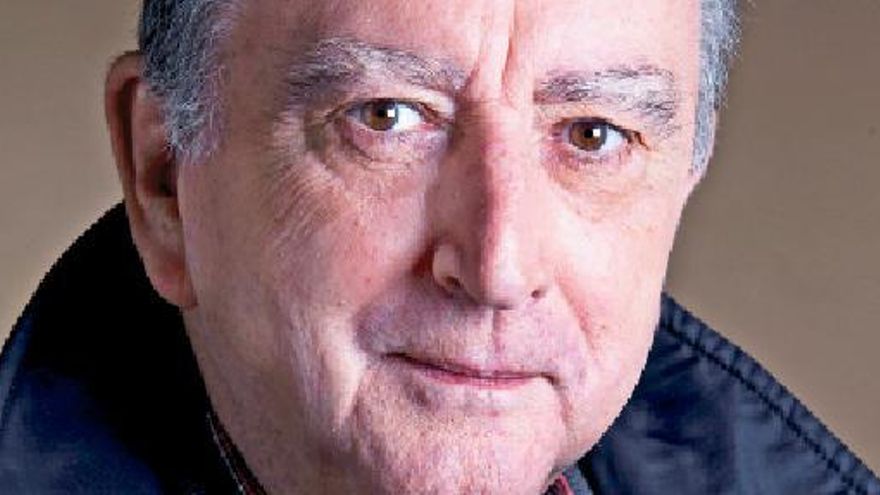

Rafael Chirbes ist der vielleicht bedeutendste spanische Schriftsteller der Gegenwart - oder zumindest jener, der diese Gesellschaft am Genauesten seziert. Der 64-jährige Valencianer ist damit auch auf Deutsch erfolgreich. Praktisch sein gesamtes Werk ist übersetzt, der jüngste Roman „En la orilla" (Am Ufer) erscheint im Januar im Antje Kunstmann-Verlag.

In Ihrem vorletzten Buch „Krematorium" zeigten Sie das Spanien des Booms, der Korruption und der Geldgier. Im neuen Roman geht es darum, was davon übrig geblieben ist: Spanien in Trümmern. Warum legen Sie wieder die Finger in die Wunde?

Weil ich immer noch unter demselben Unbehagen leide. Mein Antrieb zum Schreiben sind mein eigener innerer Widerspruch - ich bin Marxist und Materialist - und die Spannung zwischen mir und der Gesellschaft. Bei der Introspektion betrachte ich meine Umwelt und blicke in die Vergangenheit. Nur so kann ich mich selbst verstehen. Meine Seele ist Teil der Seele der Gesellschaft, in der ich lebe. Jede Zeit hat ihr eigenes Psychogramm. Ich suche nach den Mechanismen des gesellschaftlichen Betriebssystems.

Sie wohnen in einem Dorf an der Costa Blanca, zwischen Valencia und Alicante. Hier spielen auch Ihre letzten Romane. Fühlen Sie sich wohl hier?

Ich fühle mich so, wie sich das in meinen Büchern zeigt. Zubetonierte Küsten, schmutziges Sumpfland, Prostitution, Massentourismus, Immigration, Arbeitslosigkeit ? Alles, was ich beschreibe, gibt es hier. Ich fürchte aber, wenn man das Skalpell in Paris, London oder München anlegen würde, kämen dieselben Triebkräfte zum Vorschein: Gier und Egoismus. Ich lebe zurückgezogen in den Bergen, mit Hunden und Katzen. Die Gegend ist trotz allem angenehm, die Leute sind offen und freundlich, man bleibt nicht lange allein, das Klima ist - außer im August - gut, man kann gut essen.

Das klingt nach Reiseprospekt. Liest man Ihre Romane, vergeht einem die Lust auf Strandferien an der Costa Blanca.

Wenn Sie in die Dominikanische Republik oder nach Mexiko reisen, sehen Sie auch nicht die Ungerechtigkeit oder den Horror, die dort herrschen. Sie sehen nur Palmen. Das ist eine Frage des Fokus.

In Ihren Romanen gibt es viele Figuren, etliche Handlungsstränge, eine Unmenge an Details. Wie sortieren Sie die Elemente aus, die Sie in Ihrer Umwelt wahrnehmen? Wann stiften Anekdoten Sinn?

Ich recherchiere nicht, suche keine Daten. Ich nehmen auf, was ich auf der Straße mitbekomme. Die Lektüre von Marx hat mir geholfen, das Wesentliche wahrzunehmen, das, was eine Gesellschaft ausmacht. Und mein Unterbewusstsein. Die Dinge erhalten von selbst ihren Sinn. Meine Romane entstehen sozusagen trotz meinem Zutun. Ich weiß am Anfang nie, was passieren wird.

Können Sie von Ihren Büchern leben?

Jetzt ein bisschen besser, früher war daran nicht zu denken. Ich komme von ganz unten, wirtschaftlich gesprochen. Mein Vater war Gleisarbeiter, zog mit dem Handkarren los. Er starb, als ich vier war. Meine Mutter war arm, sie schickte mich in Internate für Eisenbahnerwaisen. Ich mache neben dem Schreiben andere Dinge, um Geld zu verdienen. Mein Haus konnte ich mir übrigens von dem Geld kaufen, das der Verkauf des Romans „Der lange Marsch" in Deutschland einbrachte.

Ihr Status hat sich verändert: Vom Nischen-Autor zum großen Analytiker des Zeitgeschehens.

Mir behagt das nicht. Ich war immer ein Apokalyptiker, plötzlich bin ich ein Integrierter, um mit Umberto Eco zu sprechen. Früher habe ich über das geschrieben, was die Spanier vergessen wollten. Das Land war selbstzufrieden, ich war es nicht. Alle waren für die Monarchie, ich nicht. Alle fanden den Übergang von der Diktatur zur Demokratie (transición) gut, ich nicht. Wenn man über den Bürgerkrieg sprach, war man ein Provokateur. Seit der Regierungszeit von Zapatero ist das Thema guerra civil wieder in Mode. Plötzlich sind alle empört, mehr noch als ich. Es scheint, als stünde ich mit meiner Kritik rechts außen. Ich wirke wie eine Betschwester. Jetzt fordern die Leute, der König solle fallen und die Guillotine solle nebenbei auch noch die Infantinnen köpfen.

Sie beziehen sich auf die Empörten-Bewegung 15-M, die vor zwei Jahren erstmals Plätze und Straßen besetzte. Unterstützen Sie sie?

So viel unvermittelte Empörung finde ich verdächtig. Franz Biberkopf in „Berlin Alexanderplatz" war auch empört, und er wurde damit zum Faschistenfutter. Man muss aufpassen. Ich sehe Demagogie, Populismus. Das heißt nicht, dass ich die Realität nicht sehe. Banken, Politiker, alle haben gestohlen und betrogen. Doch so schnell, wie die Empörten das fordern, kann man daran nichts ändern. Die Zyklen einer Gesellschaft sind langsamer. Ich fürchte, denen geht es auch nur ums Geld.

Nur weil Geld fehlt, steht das Land kopf?

Hätten alle so viel Geld wie zuvor, ginge keiner auf die Straße. Was mir fehlt, sind Werte. Wofür protestieren die eigentlich? Zugleich wird das Leben als Außenseiter salonfähig. Der Pöbel kommt richtig sympathisch weg. Fast muss man sich schuldig fühlen, wenn man seine Wohnung und seine Arbeit nicht verloren hat. Da kommt dann schnell der Vorwurf des Kollaborateurs mit dem System.

Wie konnte Spanien in diese Situation geraten?

Korruption, Fehlinvestitionen - was weiß ich, wie es so weit kommen konnte. Es gab und gibt kein gültiges Wertesystem. Geld hielt das Getriebe am Laufen. Ich habe keine andere Erklärung. Ich bin Schriftsteller. Nur so viel: Nicht alles ist schlecht hier.

Was finden Sie gut an Spanien?

Unsere Kunst im Umgang miteinander. In Europa ist wieder ein alter Streit ausgebrochen: Protestantismus gegen mediterrane Lebensart. Die Leute gehen hier nicht nur zur Arbeit und danach heim. Und nicht alles ist Korruption, was danach aussieht: Früher verschenkte das Rathaus an Weihnachten Weinflaschen, heute ist das verdächtig. Seitdem wir der EU beigetreten sind, tun wir alles, was Europa sagt.

Sie haben Geschichte studiert. Warum sind Sie nicht Historiker geworden?

Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, vor allem für Namen und Daten. Für abstraktes Wissen habe ich keinerlei Talent. Und ich bin nicht exakt genug, lasse meiner Vorstellungskraft freien Lauf. Ich habe immer mehr Gefallen an der Sprache als an der Statistik gefunden. Bei den Historikern gefällt mir die französische Annales-Schule, Fernand Braudel, Pierre Vilar - sie erzählen die Geschichte und sind hervorragende Schriftsteller.

Braudel hat wichtige Bücher über den Mittelmeerraum geschrieben. Was ist das Mittelmeer für Sie?

Ich fühle mich damit sehr verbunden. Hinter dem Haus meiner Tante in Dénia zum Beispiel, südlich von Valencia, wo ich als Kind die Ferien verbrachte, liegt ein muslimischer Stadtteil aus dem 12. Jahrhundert. Bis in die 60er Jahre wusch meine Tante ihre Wäsche im Hafenbecken. Der Ort diente, so wie er war, als Kulisse für Piratenfilme. Jetzt ist alles zubetoniert. Das Mittelmeer ist vieles: für die Deutschen eine Badewanne, zu deren Erwärmung man keinen Strom verbraucht, wie ich in meinem neuen Roman schreibe. Für Braudel ist es ein Kulturraum, der die Wüsten Schwarzafrikas, die Seidenstraße und die Fellstraße von Russland bis nach Amerika einschließt. Für andere ist es nur der Küstensaum. Früher wollte niemand die Küste bewohnen, sie bedeutete Unsicherheit, Piraten, sandige Böden. Und frischer Fisch gelangte nur 30 Kilometer weit ins Hinterland. Dort ist die Landschaft trocken und das Leben hart. Das Mittelmeer ist eine Schale, in die jeder füllen kann, was er möchte.

Im E-Paper sowie in der Printausgabe vom 15. August (Nummer 693) lesen Sie außerdem:

- Matías Krahn in Sa Pleta Freda

- Zotiges mit Augenzwinkern: Jazzpoeten auf Son Bauló