An den breiten Prachtstraßen von Barcelona reiht sich ein Palast an den anderen. Jedes Jahr ziehen die Bauten mehrere Millionen Touristen an. Kaum jemand stellt sich beim Vorbeigehen die Frage, wie diese mehrstöckigen Gebäude wohl finanziert wurden.

Mehr darüber erfahren kann man in dem neuen Sammelband „Negreros y esclavos. Barcelona y la esclavitud atlántica (siglos XVI-XIX)". An den ausladenden und luxuriösen Palästen klebt Blut, heißt es hier, denn: Der Reichtum der Millionenstadt und auch Kataloniens gründet sich zu einem beträchtlichen Teil auf den Sklavenhandel.

„50 Prozent der großen Prachtbauten in Barcelona wurden aus den Gewinnen aus dem Sklavenhandel finanziert", schätzt der deutsche Historiker und Spezialist auf dem Gebiet, Michael Zeuske, Professor an der Universität in Köln. Er war Mitautor an dem in diesem Jahr im Icaria-Verlag in Barcelona erschienenen 248 Seiten starken Buch. Vor allem Ende des 18. und fast das gesamte 19. Jahrhundert hindurch war Katalonien die treibende Kraft hinter dem Handel mit afrikanischen Sklaven, die in den spanischen Kolonien in der Karibik eingesetzt wurden. Ein Großteil der aus Afrika stammenden Sklaven wurde nach Kuba gebracht. Zeuske berichtet der MZ, dass er dort heute noch aufgrund seines europäischen Aussehens als catalán oder auch gallego bezeichnet wird. „Das waren die bekanntesten Bezugspunkte in Europa", sagt Zeuske. Bei den Kubanern schwingt dann immer auch ein Stück weit Verachtung mit. So ist der Spruch überliefert „Ach, wenn man doch nur ein Weißer wäre, und sei es Katalane".

Dass ausgerechnet Katalonien sich auf dem Gebiet des Sklavenhandels einen Namen machte, ist laut Zeuske kein Zufall. „Die Region war schon immer stark auf Handel konzentriert." So kam es, dass vor allem ab dem Jahr 1789, als die spanische Krone das Sklavenhandelsmonopol freigab - zuvor war der Handel offiziell verboten -, sich mehrere spanische Bastionen herausbildeten, in denen bald der Sklavenhandel zu blühen begann. Cádiz, San Sebastián, die galicischen Küstenstädte - und an erster Stelle Barcelona, wobei auch den balearischen Hafenstädten wie Eivissa oder Palma große Bedeutung zukam.

So gab es einen gewissen Miquel Oliver aus Palma, der zunächst als Kapitän an Bord der „Sierra del Pilar" und später als Sklavenhändler im großen Stil ein beträchtliches Vermögen ansammelte. Die Händler von den Balearen wurden in den Dokumenten der damaligen Zeit der Einfachheit halber ebenfalls als „Katalanen" bezeichnet. Oliver wurde 1838 in der Karibik mit seinem Schiff von der britischen Armada gestoppt. Zu der damaligen Zeit galt ein Abkommen zwischen England und Spanien, nach dem der Handel mit Sklaven verboten war. An Bord des Schiffs befanden sich 67 Afrikaner, die nach Kuba gebracht werden sollten. Die britischen Ermittler stellten anhand der Unterlagen von Oliver fest, dass er mit 255 Sklaven seine Fahrt begonnen hatte. 188 waren demnach auf der Überfahrt gestorben. Ein schlechtes Geschäft auch für Oliver. Pro verkauftem Sklaven erhielt er drei Prozent Provision. Die Afrikaner wurden zwar offiziell als „Ware" bezeichnet, doch war den Kapitänen natürlich daran gelegen, dass so viele wie möglich lebend ankamen.

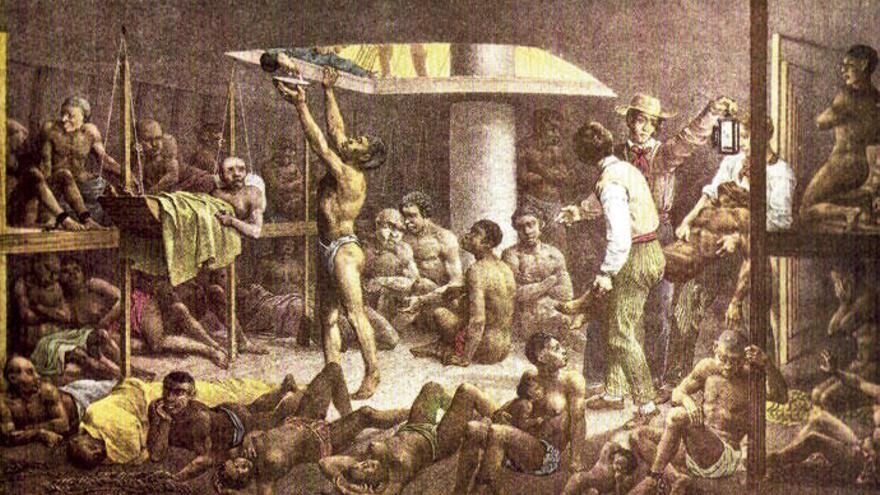

Was nicht einfach war: Die mehrere Wochen dauernde Überfahrt war strapaziös, die Sklaven, darunter bei Weitem nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit Babys und Jugendliche, lagen wie Sardinen aneinandergereiht an Bord. Nicht selten kam es zu Epidemien wie etwa Cholera, die sich aufgrund der mangelnden Hygiene kaum kontrollieren ließen. Man dürfe davon ausgehen, so Zeuske, dass in der gesamten Zeit des Sklavenhandels fünf bis sieben Prozent aller Sklaven an Bord der Schiffe starben. Zu Beginn noch deutlich mehr als gegen Ende, „denn zum Schluss hin wurden die Bestimmungen deutlich verschärft". Es wurde auf mehr Sauberkeit und eine geringere Anzahl von Sklaven pro Schiff geachtet. „Da hat dann fast die Mannschaft schlechtere Bedingungen gehabt", so Zeuske. Der Historiker schätzt den Anteil der auf der Überfahrt zu Tode gekommenen Besatzungsmitglieder auf etwa den gleichen Prozentsatz.

Recherchiert hat Zeuske in Tagebüchern, die an Bord der Sklavenschiffe geschrieben wurden, oder in den Korrespondenzen zwischen den Händlern. Der Handel mit den Sklaven aus Afrika begann, als im zunehmend industrialisierten Europa die Nachfrage nach Zucker, Tabak und Kaffee stark anstieg. Innerhalb von kurzer Zeit wurden Unmengen von Arbeitskräften benötigt, die vor allem in den spanischen Kolonien auf den Plantagen schuften mussten. Aber woher sollte man sie nehmen?

Den Katalanen kamen die Bürgerkriege in Afrika zupass. „Dort gab es genügend Gefangene, Verurteilte, in Razzien verschleppte Menschen, die in sogenannten Faktoreien, kleinen Festungen aus Holz am Meer, wie Ware angeboten wurden. Von Afrikanern selbst. Die haben ihre eigenen Landsleute als Sklaven verkauft", sagt Zeuske. Ohne diese afrikanischen Zwischenhändler hätte es keinen Sklavenhandel gegeben, berichtet der deutsche Historiker. Diese Tatsache würde heute allzu leicht übersehen.

Die Sklaven wurden dann über den Atlantik nach Havanna gebracht. Auftraggeber seien vor allem Besitzer von großen Handelshäusern gewesen. Einige seien heutzutage noch als Nachfahren von einstigen Sklavenhändlern identifizierbar. Ein bekanntes Beispiel ist die Familie Vidal-Quadras aus dem katalanischen Sitges. Die Familie war zunächst im Fischfang in Spanien tätig, bevor José María Vidal Robert beschloss, auszuwandern und in Kuba sein Glück zu versuchen. Schnell häufte die Familie durch Tabakhandel und Hausverwaltung große Reichtümer an, bevor die Vidal-Quadras sich mehr und mehr als Kreditgeber betätigten. Daraus wurde ein eigenes Bankhaus mit dem Namen der Familie, die in Barcelona mehrere Paläste errichten ließ.

Mit dem Sklavenhandel ließ sich schnelles Geld verdienen. „Man muss sich das vorstellen wie heutzutage ein Start-up", sagt Michael Zeuske. „Vor allem junge, abenteuerlustige Männer aus Katalonien, die sonst nirgends unterkamen, versuchten ihr Glück und gingen nach Afrika oder in die Karibik." Wenn sie das Geschäft mehrere Jahre durchhielten und drei bis sechs Fahrten organisierten, hatten sie praktisch ausgesorgt. „Heute würde man sagen: mit 40 die erste Million verdient haben", sagt Zeuske. Vielen sei der schnelle Reichtum zu Kopf gestiegen. Sie gaben sich in Afrika oder in der Karibik dem Alkohol hin.

Vor allem für den Besitzer des Schiffes war der Handel eine Goldgrube. Ein paar Zahlen verdeutlichen die enormen Margen, die der Sklavenhandel mit sich brachte. José Miguel Sanjuan, einer der Autoren des Sammelbandes, widmet sein Kapitel dem Händler

Josep Vidal Ribas. Nach Schätzungen von Sanjuan brachte eine einzige Überfahrt mit drei vollbesetzten Sklavenschiffen rund 350.000 Peseten ein. Die Investition in das Sklavengeschäft der Banc de Barcelona, an der Vidal Ribas Anteilseigner war, betrug 1845 1,5 Millionen Peseten. Zum Vergleich: Der gesamte Haushalt der Stadtverwaltung von Barcelona zu dieser Zeit betrug rund eine Million Peseten. Ein Großteil der Gewinne von Vidal Ribas flossen nach Recherchen von Sanjuan direkt in Immobilien in Barcelona.

Eine wichtige Position in dem Handelsgeflecht nahm der Kapitän der Schiffe ein. Der Kapitän hatte die gesamte Verantwortung für die Mannschaft und die Sklaven an Bord. „Dafür wurde er gut, aber nicht übertrieben gut bezahlt. Das Lohnende waren Nebengeschäfte, etwa mit Sklaven, die vor dem eigentlich ausgemachten Übergabeort verkauft und das Geld schwarz kassiert wurde. Das war dem Kapitän ausdrücklich erlaubt." Eine Schätzung, wie viele Schiffe insgesamt auf der Atlantikroute zwischen Katalonien und Kuba unterwegs waren, gibt es nicht. „Dadurch dass sehr viele Schiffe, vor allem nach dem neuerlichen Verbot von 1817, wieder verdeckt fuhren, kann man das kaum schätzen", sagt Zeuske.

Im Jahr 1817 beschlossen Spanien und Großbritannien ein Verbot des transatlantischen Sklavenhandels. Doch das tat dem blühenden Geschäft kaum einen Abbruch. Im Gegenteil: Die Zahlen der spanischen Sklaventransporte gingen noch einmal gewaltig nach oben. Schiffsladung um Schiffsladung von Afrikanern kam auf Kuba an. Zeuske geht davon aus, dass allein nach dem Verbot noch einmal „zwei bis drei Millionen" Afrikaner auf die Reise über den Atlantik geschickt wurden. Im Vergleich der Nationen stellte Spanien ab dem Verbot 1817 74,6 Prozent aller Sklavenschiffe, die in Kuba einliefen. Zuvor waren es 24 Prozent gewesen. Über die Gesamtzahl der Sklaven an Bord der Handelsschiffe kursieren verschiedene Angaben.

Xavier Juncosa, ebenfalls Mitautor an dem Buch, spricht von rund 700.000 Sklaven, die bis 1868, als ein zehnjähriger Unabhängigkeitskrieg ausbrach, in dem Spanien die Oberhand behalten sollte, von spanischen Sklavenhändlern nach Amerika gebracht wurden.

In Spanien wurde der Sklavenhandel lange Zeit nicht als etwas Verwerfliches gesehen. Die spanische Regierung setzte die eigenen Verbote nicht durch. Es gab sogar eine Abteilung bei der Regierung die für die sogenannte trata de negros, den „Handel mit den Schwarzen" zuständig war. Um Menschenrechte kümmerte die sich nicht.

Auch in der Bevölkerung galt der Sklavenhandel lange Zeit nicht als unmoralisch. So habe es sinngemäß geheißen „Auf diese Weise kommen die Afrikaner an die richtige Religion" oder „So lernen sie endlich zu arbeiten und hören auf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen", so Zeuske. Die wenigen Kritiker in Barcelona, zumeist Intellektuelle, seien nicht gehört worden.